2025年8月16日

Google NotebookLM新機能「動画解説(Video Overview)」を徹底解説|AIがスライド動画を自動生成

Google NotebookLMに追加された動画解説(Video Overview)機能を解説。AIが資料からナレーション付きスライド動画を生成し、教育やビジネスでの情報共有を効率化します。

※2025年8月に動画解説機能の日本語対応を発表しました。詳しくは「NotebookLM 動画解説が日本語対応!使い方と活用事例を徹底解説」で解説しています。

2025年7月29日、Google は NotebookLM の新機能として、「Video Overview」つまり 動画解説機能を公開 しました。

これは、従来のテキスト要約やマインドマップ生成に加え、資料から自動でナレーション付きのスライド形式の動画を生成できる機能です。

この記事では、Google公式ブログや TechCrunch などの内容をもとに、この機能の概要と活用シーンを解説します。

Google NotebookLM についての解説は以下の記事をご参照ください。

NotebookLMの使い方・機能・料金を徹底解説|GoogleのAIリサーチアシスタント | AIチャットボット活用ノウハウ | ENSOU

NotebookLM の動画解説(Video Overview)とは

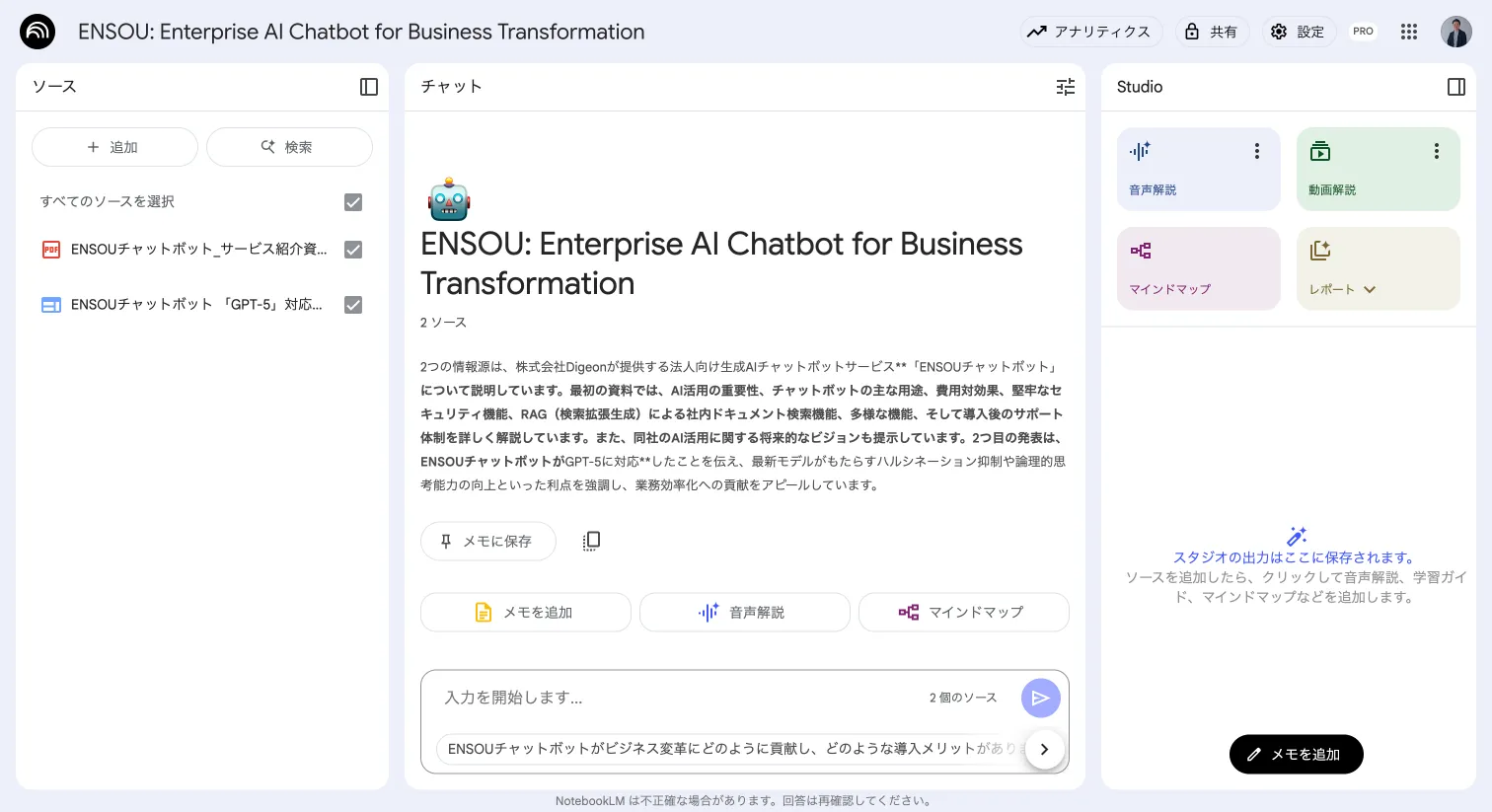

NotebookLM は Google が提供している情報整理のためのAIアシスタントツールです。ここに新たに動画解説の機能が追加されました。

NotebookLM は画面の右側に従来から Studio パネルと呼ばれるウィジェットがありました。今回の動画解説機能はその Studio パネルに新規で追加された機能です。

つまりは従来の音声解説やマインドマップ機能などと同様に、さらにアップロードしたソースの詳細を解釈しやすくするための機能として提供されています。

NotebookLM のリリースから学ぶ動画解説の機能

Video Overviewは、ユーザーがNotebookLMにアップロードした資料をもとにAIが要点を抽出し、スライド形式にまとめ、それをナレーション付きで動画化する仕組みです。

単なる文章の要約ではなく、以下のような要素が含まれます。

- 文章から抽出された重要なトピック

- 図表や画像を活用した視覚的な補助

- 自動生成されるナレーション(音声)

これにより、ユーザーは単にテキストを読むだけでなく、視覚と聴覚の両面から情報を吸収することが可能になります。

Googleによれば、この形式は教育やリサーチ、チームでの共有など幅広い場面での利用が想定されています。

AIナレーションは英語のみ?日本語の音声に対応している?

NotebookLM の動画解説機能は上述の通り、2025年7月29日にリリースされたばかりの機能であり、現在は常に英語で動画解説のナレーションとスライドが作成されます。

従って、2025年8月16日現在ではなかなかビジネスの場で他の社員も含めて活用するのは簡単ではありません。

一方で、 Google はリリースブログにおいて、近日中に他の言語のサポートを提供することを明記しているため、しばらくすれば利用できるようになると考えられます。

動画解説を好みの形式にカスタマイズする

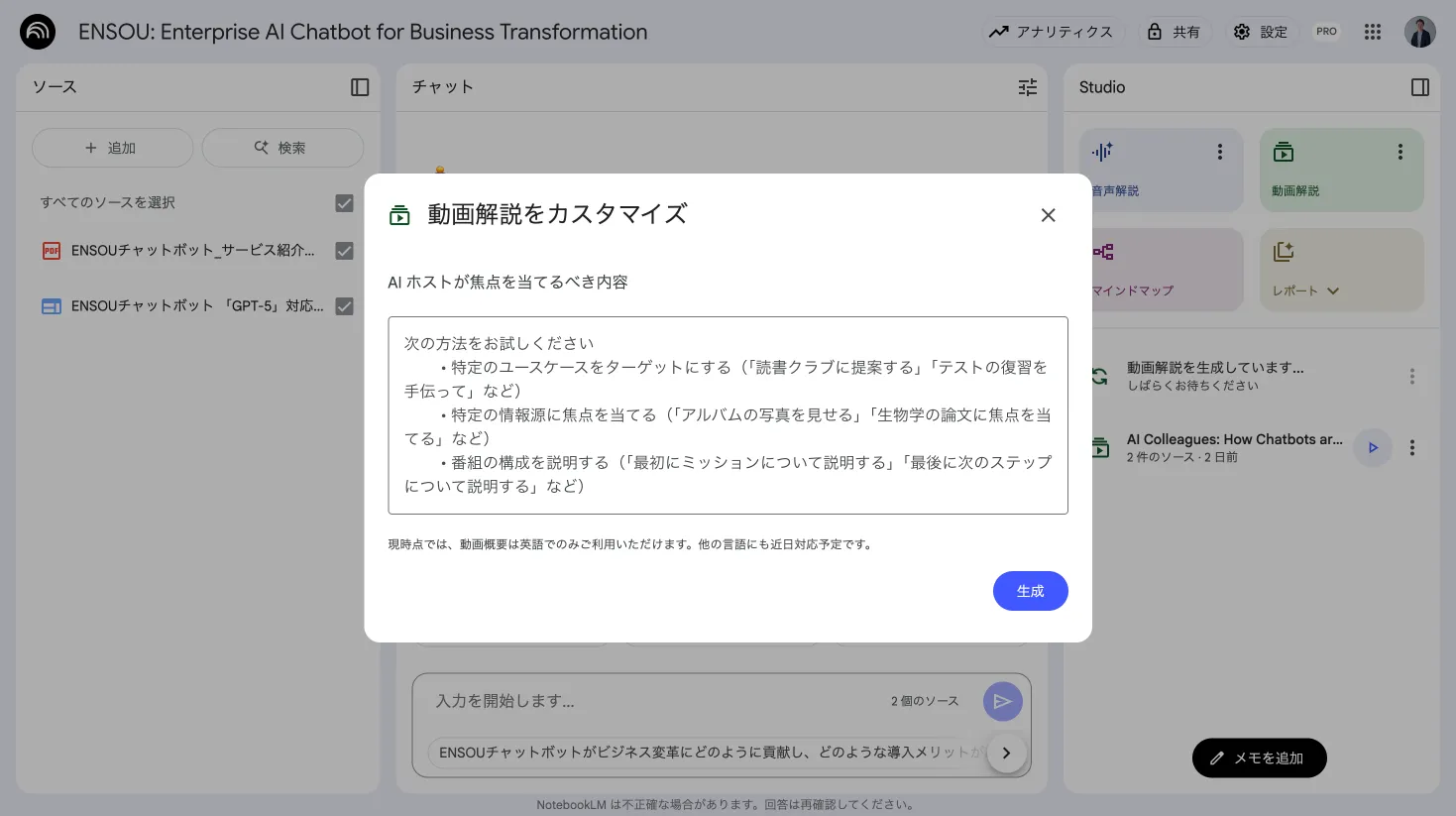

NotebookLM の動画解説は、音声解説の機能と同様に、ユーザーが指示した形式にカスタマイズすることができます。

重点的に知りたい内容について詳しく解説させたり、対象者の知識レベルに合わせて難易度を調整することもできます。

カスタマイズした指示を提供するときには、 Studio パネルにある動画解説欄にある三点ドットのアイコンをクリックして、「カスタマイズ」ボタンをクリックします。

カスタマイズボタンをクリックすると、次に以下のような画面が表示され、そこに自分がどんな動画解説を作りたいかのプロンプトを入力することで、必要な動画のカスタマイズができるという仕組みになっています。

NotebookLM 動画解説の活用事例

教育現場での利用

NotebookLM の動画解説は教育分野での活用が期待されています。

例えば、教師が作成した授業資料を AI が要約して動画に変換すれば、生徒は授業前に予習用の動画を視聴できます。

また、授業後の復習コンテンツとしても活用でき、異なる学習スタイルを持つ生徒に対応可能です。

大学や専門学校では、研究資料や論文の要点を学生同士で共有する際にも役立ちます。従来のテキスト中心の要約よりも、理解が早まり学習効率の向上が期待されます。

企業内研修や人材育成

企業の研修資料を動画化することで、新入社員研修やスキルアップ講座を効率的に展開できます。

紙やスライドだけの説明では理解が進みにくい内容も、ナレーションと視覚効果を組み合わせた動画なら浸透度が高まります。

また、支社ごとに講師を派遣する必要がなくなるため、コスト削減にもつながります。

特にグローバル企業においては、将来的に多言語対応が進めば世界中の従業員に同一の研修動画を届けられる点も大きな強みです。

マーケティングと営業活動

NotebookLM の動画解説は、営業資料やマーケティング資料の自動生成にも有効です。

製品やサービスの紹介パンフレットを AI が動画化すれば、展示会やオンライン広告にそのまま活用できます。

また、顧客向けの定期的なレポートを動画で配布すれば、開封率や理解度の向上も見込めます。

特に複雑な技術製品や SaaS サービスでは、文章だけよりも動画の方が「伝わりやすさ」の面で優位です。

医療や公共分野での応用

医療機関では、患者向けの説明資料を NotebookLM が動画化することで、専門知識がない人にも分かりやすく情報を伝えられます。

例えば、手術や治療の流れを動画で解説すれば、不安の軽減や理解促進につながります。

また、自治体や公共機関では、行政サービスや手続き方法を動画化することで、市民への情報伝達を効率化できます。

言語対応が進めば、多文化共生社会においても役立つ可能性があります。

まとめ

NotebookLMの「Video Overview(動画解説)」機能は、教育やビジネスにおける情報共有を大幅に効率化するポテンシャルを持っています。

テキスト中心の学習や会議資料の限界を超え、AIが自動で「伝わる動画」を作り出す時代が到来しました。

今後のアップデートによって日本語対応やデザイン面での改善が進めば、さらに幅広いユーザーにとって不可欠なツールとなるでしょう。

株式会社Digeon は法人向けに GPT-5 をセキュアに使えるサービスである「ENSOUチャットボット」を提供しています。

サービス紹介資料をこちらからダウンロードいただけます👇

ご相談、無料トライアルは、以下からお問い合わせください👇

また、ローカルLLMを自社のクラウドやオンプレミス環境に構築する「ローカルLLM構築サービス」を提供しています。詳しくは以下のサービスサイトをご覧ください。

.png)